华成出品|风自海上起——近代法律人与中外文明互鉴

时间:

2024年5月18日,上海高校法治文化育人联盟成立暨大中小学法治教育一体化合作签约仪式在华东政法大学举行。

张文斌司长和郭为禄书记敲下法槌,上海高校法治文化育人联盟正式成立。

大会策划了上海高校法治文化育人成果展和“风自海上起——近代法律人与中外文明互鉴”专题展。专题展通过近百件近代法律人的名家手迹、书籍以及老照片等珍贵实物,带领观众近距离领略法科前辈的神韵与风采。本次展览由上海华成文化设计与布展。

2024年5月18日 郭为禄书记、何勤华教授与专题展展品收藏者王伟教授、吴景键博士共同揭幕

青瓦毛脊 中西合璧

24号楼修缮前

本次展览位于华东政法大学长宁校区的24号楼。这座建于1930年的中西合璧别墅,,高翘的中式飞檐与凸出的西式烟囱融合,白墙灰瓦。近代上海著名的传教士和教会教育家,主持上海圣约翰大学长达53年(1888年—1941年)的卜舫济(Francis Lister Hawks Pott)曾在此短暂居住。

24号楼修缮后

2019年起,学校按文物保护要求对该楼进行修缮。修缮过程中,专家们依据历史原状,对建筑细部进行了细致修复,使得那些具有中国特色的传统元素,如“中式小青瓦”和“雌毛脊”等得以保留。如今的24号楼以全新的姿态迎接着参观者。本次展览是24号楼修缮后的首展。

东西互鉴 沪上法声

近代以来,东西方文明冲撞激荡的浪潮滚滚而来,中外法律交流与互鉴的历史画卷也徐徐展开。一大批放眼世界、心怀祖国的杰出法律人参与到这一历史大变革之中,为推进中国法治的现代化作出了不可磨灭的贡献。

本次展出的展品均来自复旦大学法学院王伟教授与北京大学法学院吴景键博士的珍贵收藏,其中包括小斯当东、爱斯嘉拉、傅兰雅、庞德、伍廷芳、顾维钧、施肇基、向哲濬、倪征燠、雷经天、林行规、史久镛、周鲠生、郑兆璜等中外著名法律人物的手迹、书信和文稿,是近代法律人相关珍稀文献的一次集中展现。

一.公理强权:中国代表团在巴黎

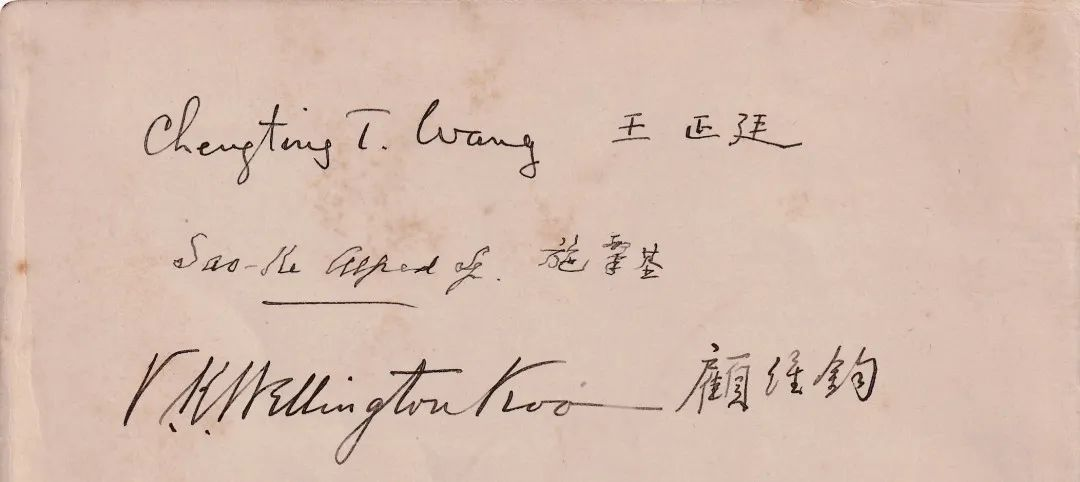

王正廷、施肇基、顾维钧巴黎和会期间签名

1919年的巴黎和会无疑是世界近代史上的大事,也是中国法律人参与国际法律斗争的大事件。本展品展现的是中国代表团王正廷、施肇基、顾维钧巴黎和会期间签名。虽然巴黎和会以中国外交失败而惨淡收场,但展品足以反映积贫积弱的旧中国,中国法律人在国际舞台上维护国家利益的不屑努力。

二.追求新世界的凌其翰

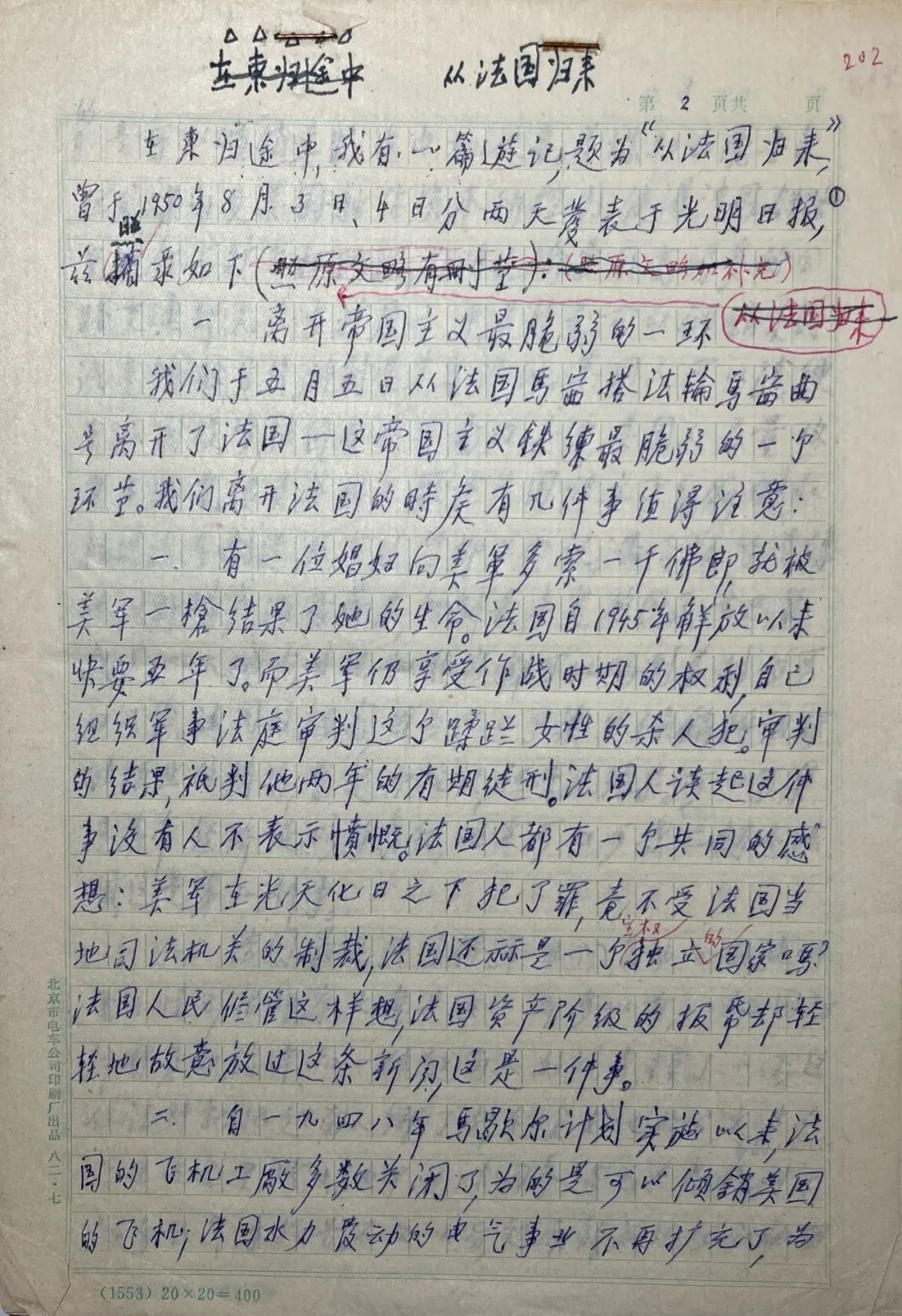

凌其翰手写回忆稿《从法国归来》

凌其翰,早年就读于上海震旦大学(肄业),1927年赴欧洲求学,立志要在欧洲学习国际法从而报答国家。1931年他获得布鲁塞尔大学法学博士学位。1933年起从事外交工作。1949年10月任巴黎驻法公使时宣布起义,并发表《中国驻法使馆、驻巴黎总领事馆全体馆员拥护中华人民共和国宣言》。1950年5月,凌其翰等起义人员从法国出发回国。

《从法国归来》是凌其翰在归国途中的所见所闻。本展品为凌其翰在回忆原文的基础上重写而成,较之前有所补充,是十分珍贵的史料。

三.民国第一外交家——顾维钧

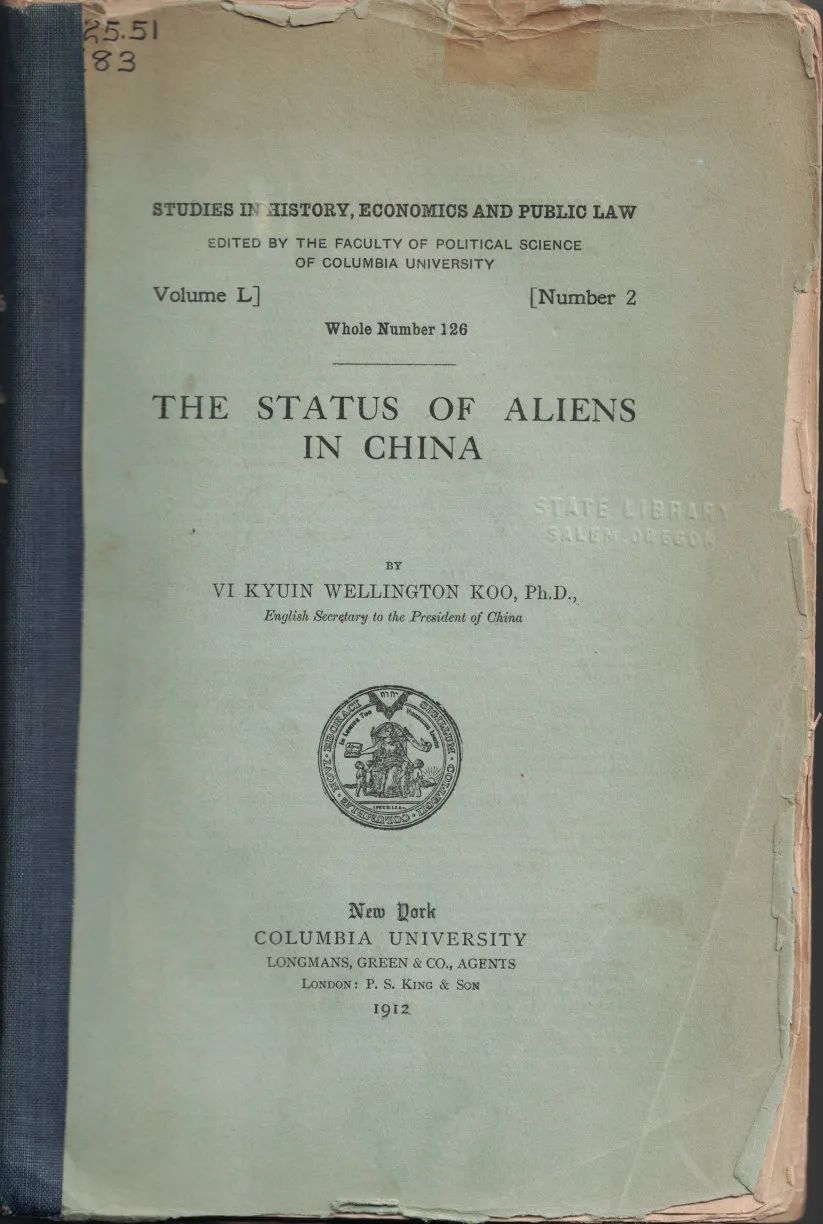

顾维钧博士论文《外人在华之地位》

顾维钧,字少川,江苏省嘉定县(今上海市嘉定区)人,中华民国外交家。哥伦比亚大学法学博士,1912年任袁世凯总统英文秘书,历任中华民国北洋政府外交总长与国务总理、署理大总统、国民政府驻法国、英国大使、驻联合国首席代表、驻美大使、海牙国际法院副院长。

顾维钧的获博士学位《外人在华地位》中描述了贫弱的中国饱受列强欺侮的状况。他认为不平等条约和租界是中国人心中的伤疤,他立志要发奋图强,报效国家。

风貌延续 意志长存

在充满历史内涵的展览场景中,团队使用简洁优雅的设计风格。利用了大面积的墙体色彩对比和精致的照明设计,营造出一种庄重而引人思考的氛围。墙面上方的大型标题以及下方的介绍文字,清晰地阐述了展览的主题。这种具有时代感的文字表述,与展厅内的实物陈列形成了良好的呼应。

展览设计着重于展示珍贵文物,使观众能够近距离欣赏和感受法科前辈的风采。通过展示名家手迹、书籍和老照片等实物,观众可以更好地了解法律历史和不同文化中法律制度的发展。展览的整体设计旨在引起观众的兴趣,激发他们的好奇心,同时提供丰富的信息。