华成出品|国内首家校地共建大学百年纪念馆——大夏大学历史陈列馆正式开馆

时间:

2024年5月16日,由华成文化设计与布展的大夏大学历史陈列馆在贵州省赤水市正式开馆。这是国内首家校地共建大学百年纪念馆,将为赤水带来丰厚的文化资源和教育资源,成为当地新的文化地标。

展览概况

2024年是华东师范大学前身大夏大学创校100周年。抗战时期,大夏大学为躲避日寇战火,被迫从上海西迁至赤水,赤水人民以博大的胸怀、无私的奉献、饱满的热情,给予大夏师生一方安心学习、寓教于学、施教于民的净土。为纪念这段不平凡的历史,华东师范大学和赤水市政府联袂合作,在原大夏大学在赤水办学时的旧址文昌宫共建大夏大学历史陈列馆。

大夏大学揭牌仪式现场图书捐赠环节

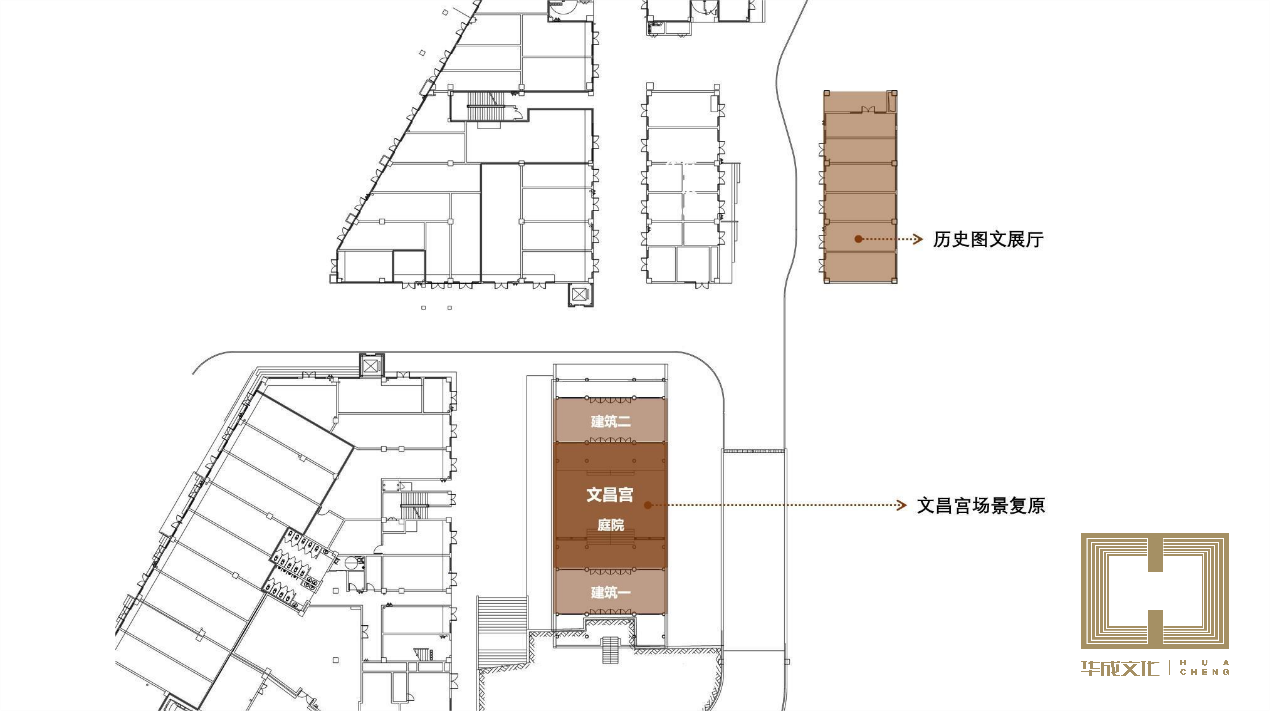

展馆总共分为两大展区:历史图文展厅与文昌宫场景复原。其中历史图文展厅以时间为轴,通过图文展示、实物呈现以及多媒体视频等多种手段,全方位展示大夏大学的办学历程与华东师范大学继承大夏大学后的发展历程。文昌宫场景复原则以史为据,复原了当年大夏大学在赤水办学时的办公场景。

展馆总体平面布局

设计构思

如何在有限空间内打造一处特色鲜明、满足不同功能需求的文化场所,是本次布展设计的关键。为此,设计团队紧扣展览主题,在设计中汲取了上海和赤水两地的地域及人文特色,呈现兼具历史感与地域特色的校史纪念馆。

馆名墙以“共饮一江水”为设计理念,以长江上游赤水河与下游黄浦江相连接,两侧分别设置为赤水城区与上海外滩,体现赤水与华东师范大学的紧密联系。

在空间色彩的甄选上,设计团队选取了大夏大学和华东师范大学代表性颜色:大夏蓝和师大红,象征着两者之前的传承关系。

展板背景设计中选取了不同时期办学所在地的特色建筑,并汲取自然人文风貌作为设计元素,直观展现大夏大学办学历程。

展览现场

历史图文展厅共分为五大板块:序厅、第一篇章“师生合作 大夏肇建”、第二篇章“复兴民族 学府之雄”、第三篇章“教育救国 弦歌不辍”、第四篇章“合并新生 教育强国”。

序厅

序厅整体以大夏大学大事记时间轴、西迁图与历任校长介绍为展示主体,结合相关实物展品,简要概括了学校自1924年建校伊始,至1937年开始西迁,再至1946年复员上海,最后1951年合并新生的历史沿革。

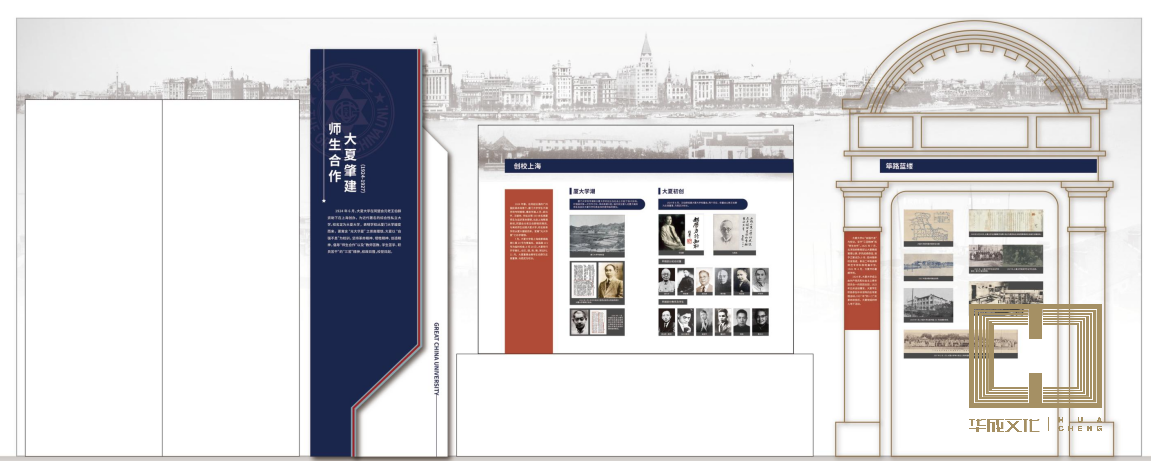

第一篇章 · 师生合作 大夏肇建

1924年春,厦门大学爆发学潮。6月,欧元怀、王毓祥、何纵炎等330余名师生愤然离校,北赴上海筹建新校。同盟会元老、前贵州省长王伯群慨然捐资,与离校师生创建大夏大学,既表学校从厦大嬗蜕而来,更寓“光大华夏”之办学理想。

第二篇章 · 复兴民族 学府之雄

1929年,大夏大学获南京国民政府正式立案。学校凭借先进的办学理念,在国内广延名师,率先实行导师制,推行博雅通识教育,探索高等教育的现代化管理,影响深远。师生规模的壮大,推动校舍进一步扩大,大夏大学蓬勃发展,被誉为“东方哥伦比亚大学”。

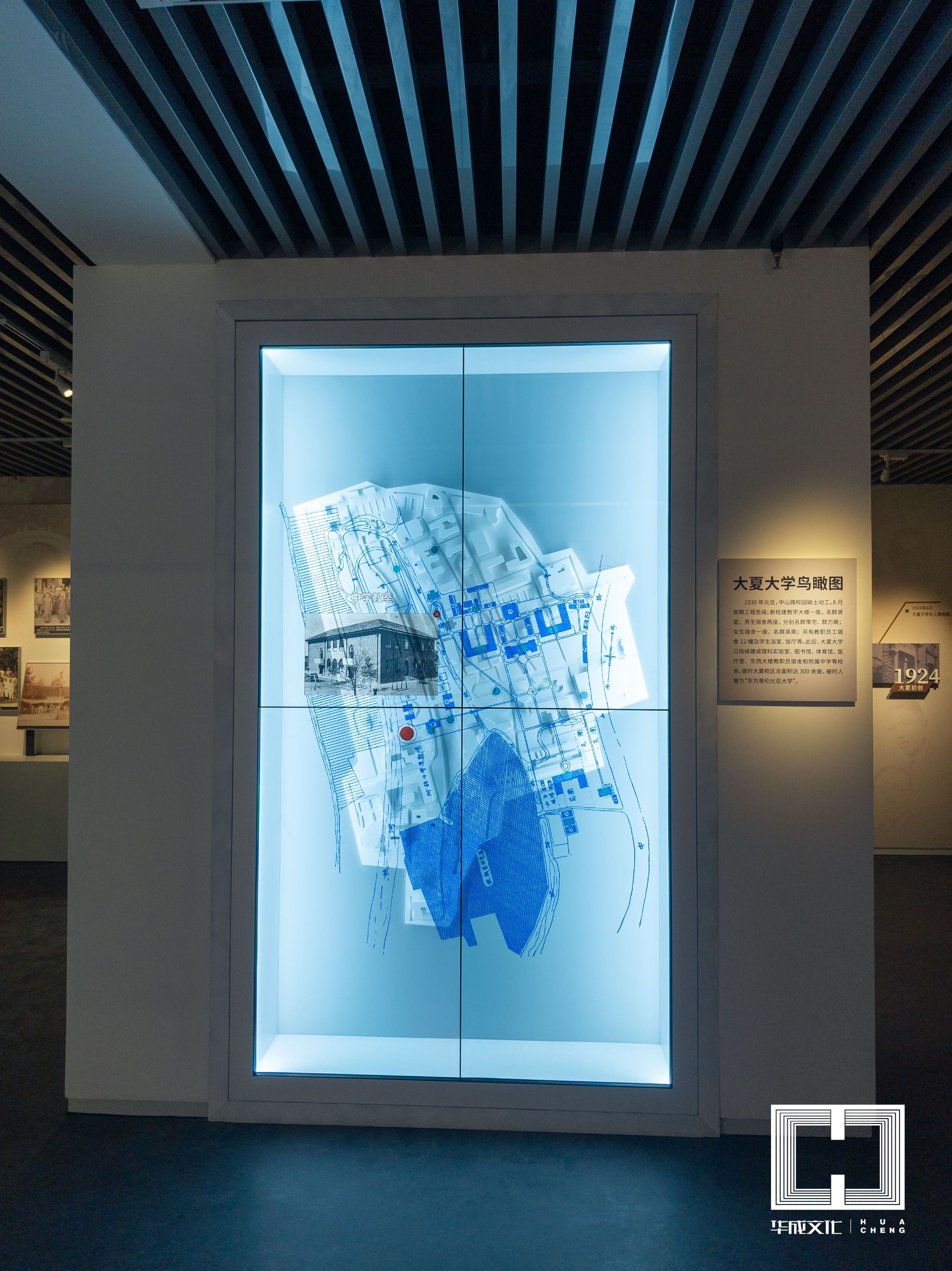

运用多媒体技术,完整展现大夏大学中山路校园(今华东师范大学中山北路校区)全貌。

“九一八”事变爆发后,面对民族危机,学校积极倡导民族复兴教育,践行挽救国难、光大华夏之使命。大夏师生积极投身于抗战救国工作,制定实施民族复兴教育纲要。

以多媒体显示屏为媒介,集中展示大夏大学刊印的期刊与课本。

第三篇章 · 教育救国 弦歌不辍

1937年,淞沪会战爆发,为保存教育文脉,大夏大学与复旦大学成立抗战时期第一所联大——复旦大夏联合大学,并内迁江西庐山与贵州贵阳。1944年11月,日军突然进犯贵州独山,贵阳奉令疏散,大夏大学迁往赤水。1945年3月,大夏大学在赤水县城正式复课。

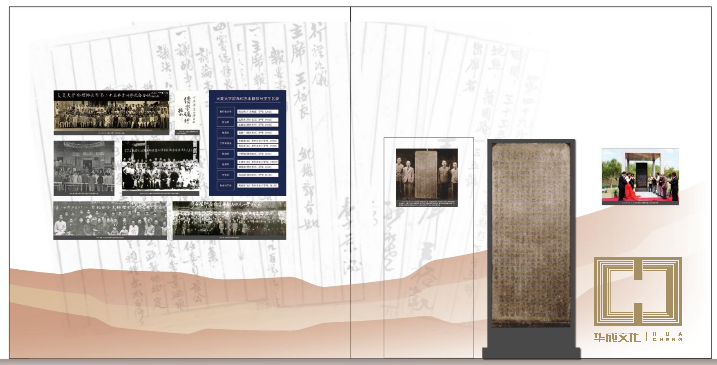

抗战结束后,1946年大夏大学决定复员上海,为纪念在赤水办学的岁月,大夏大学决定在赤水刻碑纪念。

运用多媒体展示1946年大夏大学迁校纪念碑,点击后显示2012年华东师范大学重镌的大夏大学纪念碑。

大夏始终以教育救国、抗战救国和光大华夏为使命,克服战时经济困难,在教育、经济、文化等领域为贵州发展作出巨大贡献,开启了贵州高等教育新篇章。

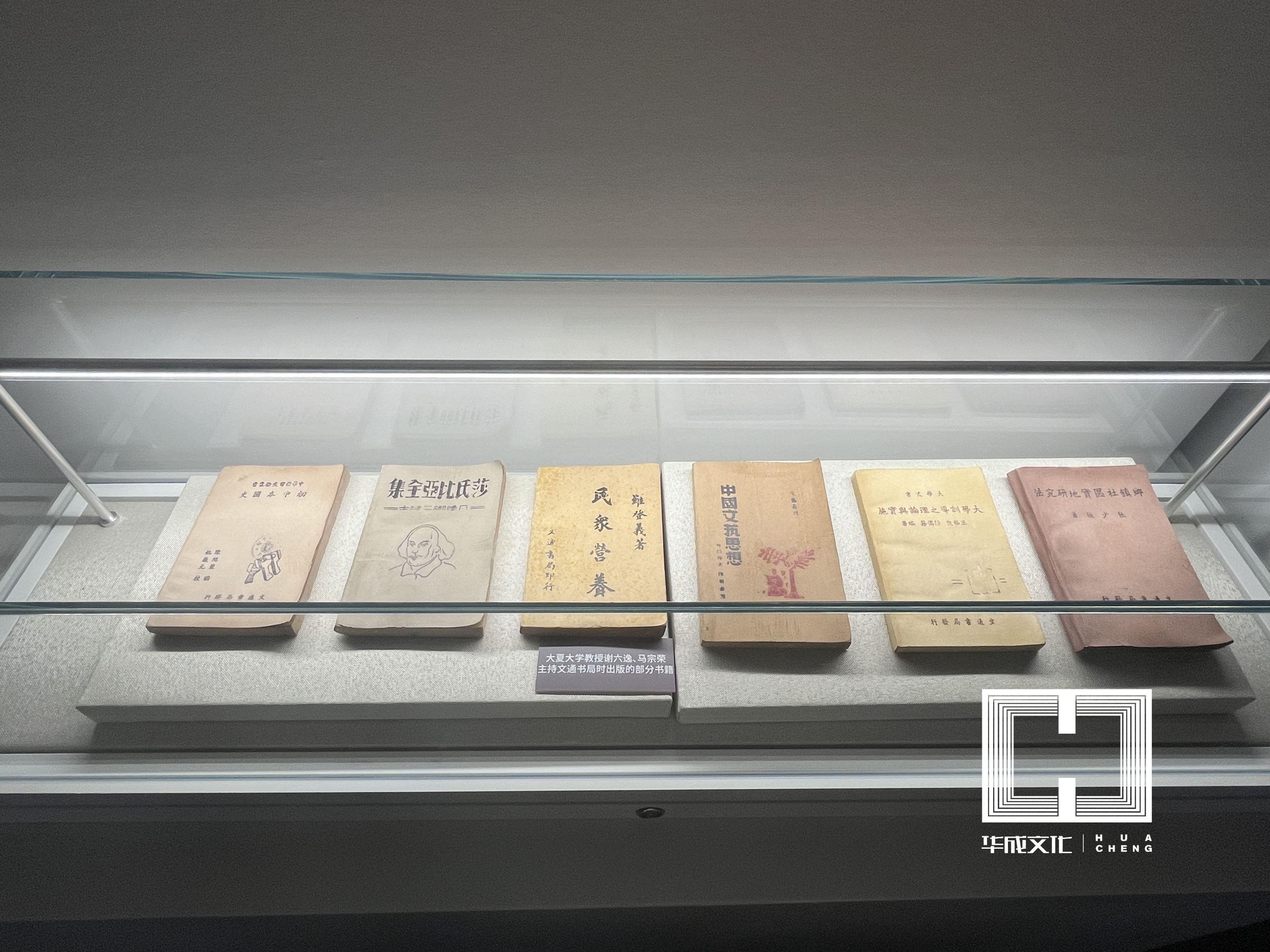

大夏大学教授谢六逸与马宗荣主持文通书局出版的各类书籍,为贵州地方文化教育事业以及抗战文艺做出了积极贡献。

第四篇章 · 合并新生 教育强国

抗战胜利后,大夏大学于1946年10月自贵州赤水复员上海。1951年,中央教育部决定将大夏大学与光华大学等合并,在大夏大学原址组建新中国第一所社会主义师范大学——华东师范大学。由此,学校在继承丰厚历史的基础上以全新面貌为党育人、为国储才,为中华民族的伟大复兴贡献力量。新时代,学校不忘历史,再续前缘,与赤水等地开展校地合作,共同谱写发展新篇章。

大夏大学英烈谱、知名校友查询屏

大夏大学名人题词多媒体与校史宣传片

展厅尾声设置为留言处,其设计造型源自于赤水市市花——石斛花,观众扫描二维码,即可在线上远程参观华东师大校史展厅,更全面地了解大夏大学的发展历程。

文昌宫场景复原

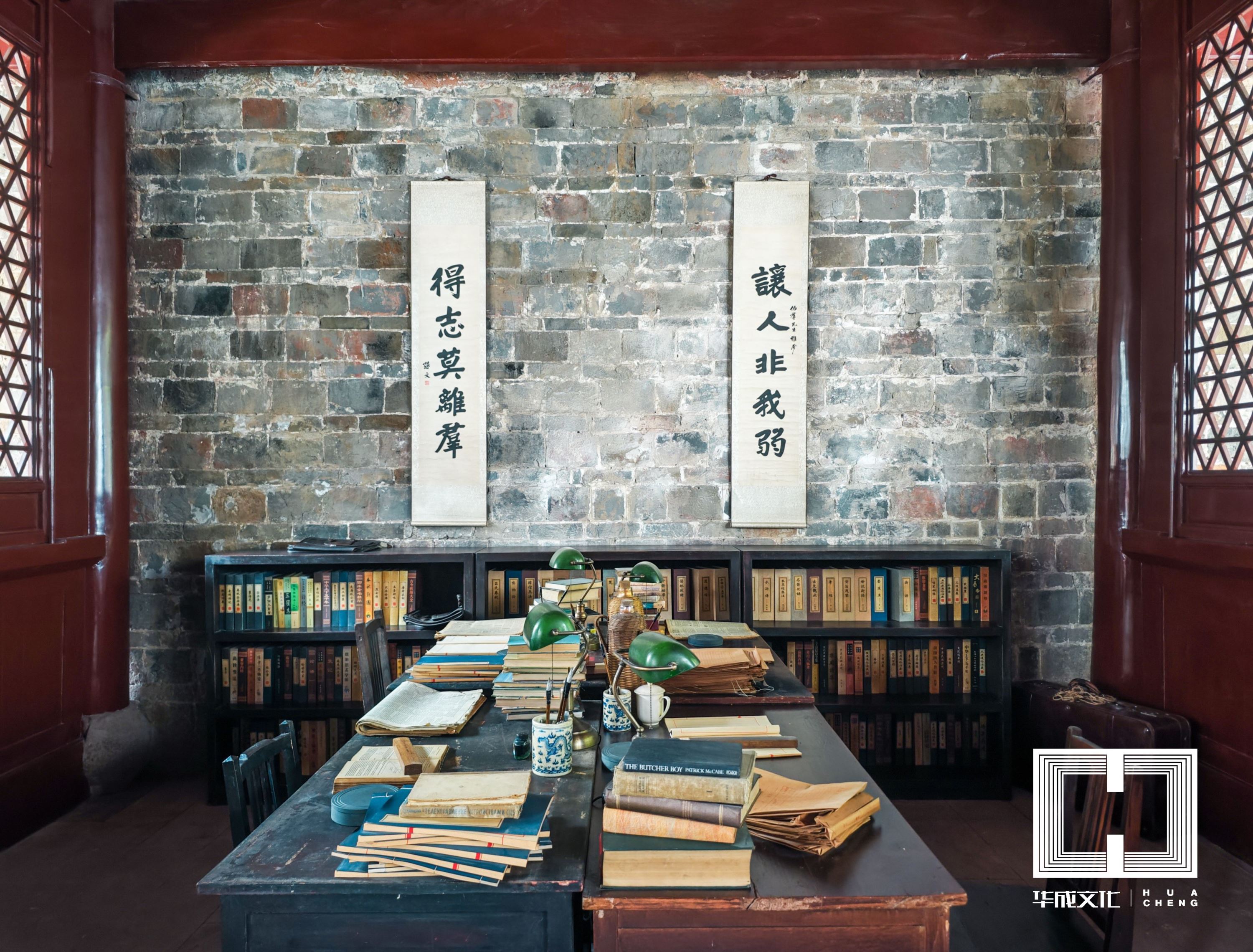

文昌宫内两组建筑以现有历史资料为依据,分别复原了教职员工以及校长办公场景,观众步入其中,感受当时的工作氛围,体验与历史人物的跨时空交流。

墙上悬挂对联为孙中山所书,上联为“让人非我弱”,下联为“得志莫离群”,真实反映了当时学校师生们“与国家同呼吸,与民族共命运”的爱国情绪。

进入庭院,地面为石质大夏大学西迁路线图,左右两侧为铁艺人物造型,分别描绘了大夏大学时任校长王伯群秋季带领学生从上海西迁至庐山,再迁至贵阳的画面,以及时任校长欧元怀冬季带领学生们取道重庆与鸭溪,历时三个月,最终抵达赤水的场景。

左右两侧墙面描绘了不同时期西迁场景,再现了当年艰苦卓绝的历程。

勿忘历史,砥砺前行。赤水与大夏大学这份经历了战火与时间考验的深情厚谊,历久弥坚,愈发醇香。通过还原历史现场和风貌,增强沉浸式观展体验,再现大夏大学办学史,共同传承大夏精神,留存大夏文脉,谱写新时代校地共谋发展新篇章!